親歷六四 用筆與畫面紀實

- 2015-05-17

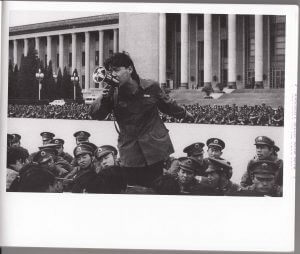

廿六年前,一場政治運動在北京如火如荼地進行,轟動全國;然後在一夜之間,市面回恢復平靜。六月四日是中國最大的禁忌,對內地而言,它如同平常之日;對香港一班新聞從業員及攝影師來說,當時的每一幕仍歷歷在目。廿六年前的商業攝影師謝明莊、攝影記者黃勤帶、記者陳天權及電視台攝影師王方寧毅然赴京,拿起鏡頭或執起筆,親手記下民運的起伏。

文字、攝影:黃心悅 編輯:潘希橋

謝明莊於有「攝記搖籃」之稱的觀塘職業訓練中心畢業,1989年,他還是一名商業攝影師,每天為酒店拍食物和房間廣告照。四月時份,媒體開始報道北京民運的消息,雖然離當地十分遙遠,他卻突然起了親臨現場的衝動,向公司請一星期假,隨即起行。

「一走進北京飯店,我就看到學運領袖吾爾開希正接受記者訪問……」他遲疑片刻,思索如何形容那種激動,「只有身在其中,你才明白所謂的真實到底是怎麼一回事,跟看媒體報道又有什麼區別。」那七天,他每早都會從飯店步行至天安門人民紀念碑,仔細觀察現場種種。

難忘毛澤東肖像照消失

抵達北京的當天,謝發現毛澤東的肖像消失於天安門上,這一刻剛巧被謝明莊捕捉下來,「那一刻很震驚,是很大的視覺衝擊,突然間一個『symbolic』(標誌性)的畫面不見了,有改朝換代的感覺。」

事後他得悉是因為肖像被潑上紅油,軍方急於取下來清理,「被清潔後的照片某程度象徵了整場學運結果,有些事已不再一樣了。」

攝影師的使命感

一星期後,謝明莊離開北京,內心感悟卻未因離去而丟淡,他毅然辭退原本的工作,「六四促使我用相機重新認識香港,我花了大半年時間拍攝香港不同角落並開了個展覽。92年加入壹週刊當攝影記者,重拾攝影和社會之間的關係。」攝記的工作與過去截然不同,敏感的採訪更令他一度因政治原因而無法往返內地。儘管謝已不再從事傳媒行業,但他仍致力用鏡頭記錄香港社會,「六四重新提醒我攝影不單是一個視覺媒介,作為一個攝影人,更要對社會有承擔和抱負。」

正當謝明莊回到香港,在電視上看著天安門被清場的畫面,攝影師黃勤帶在北京飯店的露台直擊一切。

修讀報道攝影出身的黃勤帶意識到事態發展越趨嚴重,知道這是重要的大事,便向當時任職的香港文匯報請假,以非正式記者身分上京。

六月三日當晚約七至八點,黃勤帶正在北京飯店傳送照片給公司,突然聽到子彈聲。直到約十點,仍然聽見斷斷續續的槍聲。他以前從未聽過,亦未預料軍方會突然開槍,「槍聲在晚上很響,很尖。幾乎整條長安街都能聽到。」

為避海關沒收 妙計走私菲林

當時很多記者出於安全考慮留在飯店,從高處拍攝現場情況。黃勤帶望出窗外,看著不絕的人潮從天安門湧出,畫面震撼。六月五日,港府以包機接走所有滯留北京的新聞工作者。過關的時候,黃勤帶擔心菲林會被海關沒收,「我把用過的菲林裝到菲林盒裡,假裝是全新的菲林。」當時機場一遍混亂,職員也沒檢查太多,順利將菲林「走私」回港。

「香港人非旁觀者」

黃勤帶認為在六四事件上,學生只是反貪反官倒,並沒有錯,未至於要開槍鎮壓。他最不能接受的,是政府在事情過後沒有反思,「事件後一群人被拉下馬,另一群人卻可以因此『上位』,中國整體發展開始向利益傾斜。相比開槍,我對此更為失望。」

後來,黃勤帶結集了他在六四前後所拍的照片,出版了《89廣場的日子》攝影集。他期望未來可以整合香港人參與六四的作品,「六四事件不只在北京發生,香港人也有發揮我們的角色,並非只是旁觀者。」

槍聲不斷 徹夜難眠

北京飯店內一間面朝天安門廣場的房間,明報中港新聞版記者陳天權亦在露台趴下來,觀察清場情況。

當晚陳天權一如既往在酒店房間忙著趕稿,然後傳真稿件到香港,怎料耳畔突然傳來槍聲。後來有酒店職員到房間以紙條「貼封」露台及窗戶,美其名「保護」記者。陳悄悄把紙條撕開,走出露台欲遠觀天安門的情況。但聽聞曾有子彈射穿酒店房間的玻璃,所以只敢趴在地下看,「整晚槍聲不斷,記者們都睡不著。」

沒記者想到 去醫院殮房採訪

翌日早上酒店解封,但長安大街依然被封鎖。陳天權租了輛大板車,圍繞小徑胡同尋找進入天安門的入口,可惜均無從而入。「當時太多限制了,我們什麼也做不到。」他甚至倦極而睡,幾乎從車上掉下來。

現在回想起來,陳天權認為當時自己一直從外圍觀察,卻忽略了處重要的地方─醫院及殮房,「自己只想著要去長安大街的衝突現場採訪,如果去醫院或殮房,或許會有些新發現,可惜沒有記者想到這一點。」

人心惶惶 憂清算記者

從四月抵達北京至六四清場前,陳天權一直專心工作,未曾感到憂慮。但清場過後,不少流言傳出政府將會「清算」記者,令他開始不安,「我借了一台碎紙機,把所有文字稿件切碎,有些記者更燒掉自己的稿件。」港府很快派包機接記者回港,陳天權亦被逼在事件未了時離開。

事後再上京 已面貌全非

八九年六月底,陳天權再次赴京跟進六四事件。他形容當時北京已經「面貌全非」。「各大學的大字報全被清除,採訪氣氛也嚴肅了很多。」他有感採訪阻礙甚多,後來便減少採訪中港新聞,在傳媒界內外徘徊,最終在零六年暫別採訪生涯。

他笑言:「要是現在說『中港新聞』,可能被人批評『政治不正確』呢!」言談間流露無限唏噓。現在的陳天權專注研究建築文物保育、傳統風俗及歷史。他形容這是自己的興趣,生活比以往從事新聞行業更忙更充實。

六四當日凌晨,飯店的另一個房間,住了無綫電視攝影師,王方寧。

王方寧在北京出生及長大,初中時期才來到香港求學。八九年五月底,初出茅廬的他被派到北京採訪民運。

清場當晚,王方寧同樣趴在北京飯店的露台,從隙縫間觀察長安街。目睹坦克進城一刻,他內心的激動難以平復。那晚各記者在酒店房內輪流致電回港報平安,輪到王時,他不禁在電話中哭了起來,「我很亂,一切對我來說很突然,很震驚,不斷問自己:『事情怎會變成這樣?』」

「當時政府封鎖消息,攝影師都要把錄影帶拆開,取出磁帶用紙包好,趕到機場託人送到電視台手中。」天亮後,有民眾想接近天安門,緊接又是一陣槍響,然後學生四散,受傷,被拉車送走……

學生對「民主」認識不透徹

王方寧曾在北京生活,深明中國貪腐問題的嚴重性;又接受過香港教育,知道何謂廉潔、法律。但他認為當時某些學生口說爭取民主,卻未充分了解民主。

「當時學生做了一個『公章』,蓋個印在白紙上,就成了『通行證』,記者要取得通行證才可進入現場採訪。」他就曾經被拒入到人群中拍攝。王方寧認為當時學生未見識過真正的民主自由,所知都是書本理論,但未能完全實踐理論。儘管如此,他認為這並非壞事,「學生的初衷永遠是好的。」

父母受害於文革

這一切就是王方寧對於六四的回憶。他以往也沒有對這段回憶多想什麼,近年開始重新思索事情為何會這般收場。「我想,如果當時雙方都互留餘地,也許不會有人死。」他思量片刻後說。

王方寧的父母於文革時期被批鬥而死,直到2000年,他找到當年處死他父親的人。他形容自己並非要向他「討債」,只希望他告訴自己事件的來龍去脈。然而,那人始終不願透露一字一句。

後來他明白,港人堅持平反六四的同時,不應用仇恨面對事件,否則矛盾將無了時,「無論是文革還是六四,我們亦不應永遠將『仇恨』二字放在心中。」

《San Po Yan Magazine 新報人》

新報人(SPY)是香港歷史最悠久的大學生實驗報紙,以實踐新聞自由為原則;體現不趨附商業利益,不附從政治功利,只為專業學習的存在價值。

師生勿忘六四栽種民主廿六載

六四燭光 民主路現分岔 突顯港人身份認同轉變

留言